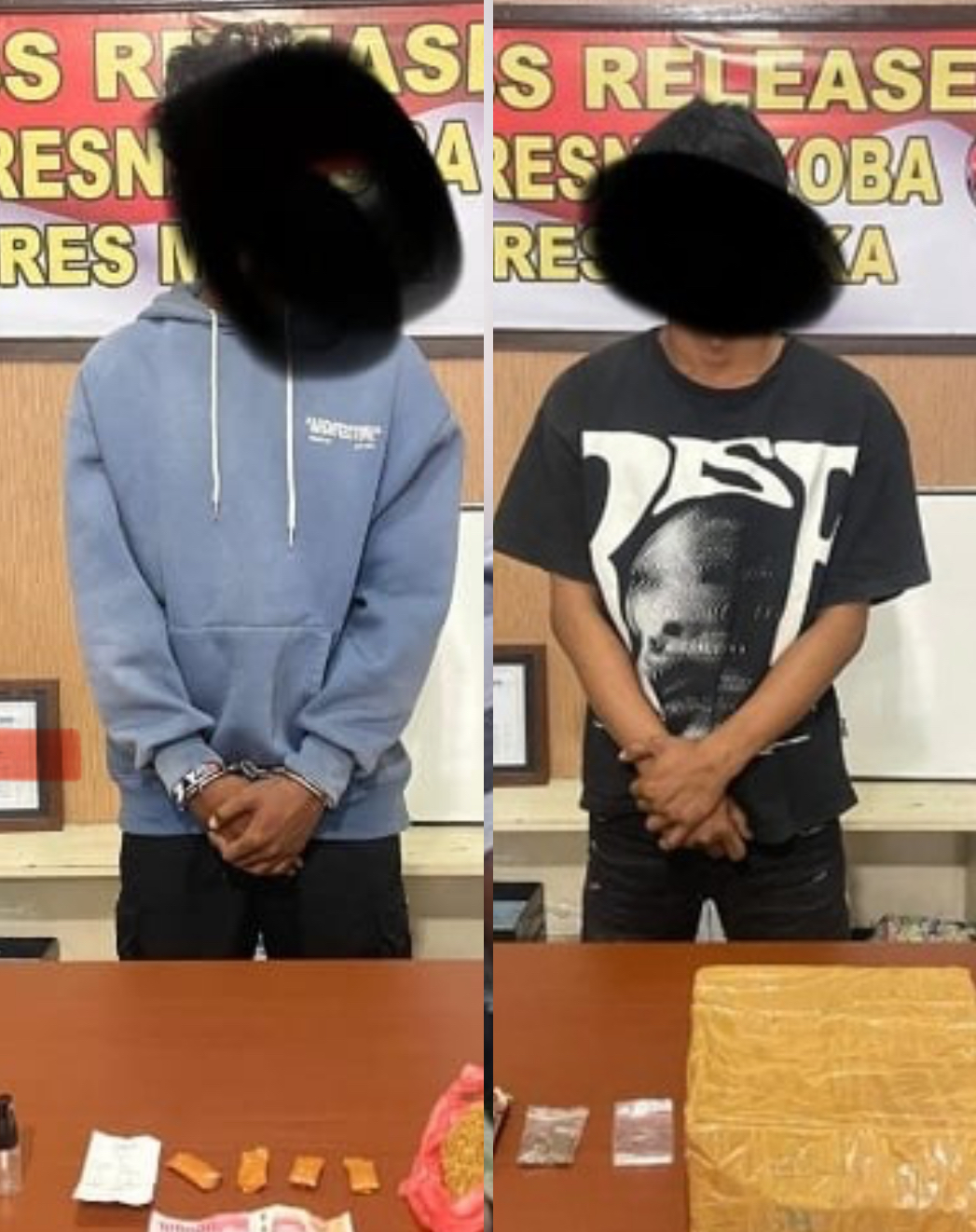

FOTO:ISTIMEWA

BERKUMPUL – Masyarakat berkumpul di halaman kantor distrik Kapiraya, kabupaten Deiyai, Papua Tengah, belum lama ini.

TIMIKAEXPRESS.id – ASAP yang mengepul dari kampung Mogodagi, Distrik Kapiraya, bukan sekadar jejak kebakaran.

Itu pertanda bahwa ada sesuatu yang jauh lebih rapuh tengah retak: hubungan kekeluargaan antar dua suku tetua di tanah Papua, Mee dan Kamoro yang selama puluhan tahun hidup berdampingan bak saudara sedarah.

Di tengah dinginnya pagi pegunungan Kapiraya, rumah-rumah hangus masih mengeluarkan bau arang.

Beberapa warga menyeka air mata di antara puing-puing, mencari sisa-sisa barang, atau sekadar memastikan bahwa mereka masih hidup.

Di tempat inilah cerita duka dan rumah retak itu bermula.

Namun bagi banyak tokoh adat dan pemerhati Papua, luka ini bukan hanya milik dua kampung, tapi adalah luka sosial yang memanggil semua orang untuk peduli.

Tentang Persaudaraan Mee–Kamoro

Sebelum api membakar rumah-rumah di Mogodagi, bertahun-tahun sebelumnya orang Mee dan Kamoro menjalani hidup dengan cara yang sederhana, namun penuh keakraban.

“Dari dahulu, mereka hidup rukun. Tidak ada perang suku, tidak ada konflik,” kata aktivis HAM Papua, Selpius Bobii, dengan suara bergetar menahan kecewa.

Ia mengingat bagaimana orang Mee biasa turun dari gunung membawa petatas, keladi, dan sayur untuk keluarga Kamoro di pesisir. Di sana, mereka disambut dengan ikan laut, daging buaya, dan tawa yang menghangatkan malam.

Sering kali mereka tinggal berhari-hari. Masak bersama. Makan bersama. Pulang membawa ikan diasar dan kulit bia, yang memiliki nilai adat bagi orang Mee.

Di antara suku tetangga itu, batas bukanlah garis di peta. Ia hanya jalur yang dilalui kaki-kaki kecil anak-anak yang berlari ke rumah kerabat.

Namun semua berubah dalam sekejap.

Ketika “Orang Lain” Masuk, Dan Retakan Mulai Terbentuk

Selpius Bobii menyebut satu titik balik: kedatangan kelompok dari suku lain ke wilayah Wakia, yang kemudian mendirikan pemukiman dan memiliki peran dalam kepemimpinan kampung.

Menurutnya, relasi harmonis mulai keruh ketika kepala Kampung Wakia, pada awal 2024 mengizinkan PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry masuk menambang emas di Wakia, kepala air Mogodagi–Kapiraya.

Sungai yang dahulu hanya saksi berburu dan menangkap ikan, tiba-tiba menjadi ladang emas. Dan di Papua, emas terlalu sering menjadi awal dari air mata.

“Mereka masuk menambang di wilayah hak ulayat suku Mee,” ujar Selpius.

“Dan dari situ gesekan mulai terjadi.”

Ketika emas ditemukan, lebih banyak orang datang. Tidak semua berniat baik.

Dan seperti sejarah yang berulang, tanah ulayat menjadi sasaran perebutan.

Korban Berjatuhan, Rumah-rumah Hangus

Data lapangan mencatat duka yang berat:

• Neles Peuki ditemukan tak bernyawa, tubuhnya terbakar.

• Nelius Peuki dalam kondisi kritis akibat panah.

• Isak Anouw terluka sabetan parang.

• Empat korban lain mengalami luka panah dan hantaman katapel.

Setelah menyerang, kelompok pelaku membakar rumah-rumah warga Mogodagi.

Api tidak hanya memakan kayu. Ia memakan ingatan, sejarah, dan rasa aman.

Selpius Bobii tidak ragu menyebut bahwa konflik ini terlalu terstruktur untuk disebut spontan.

“Saya menduga ini disetting kaki tangan Indonesia untuk tujuan tertentu,” katanya.

Ia menyebut beberapa kepentingan besar yang diduga turut bermain di Kapiraya:

• rencana membangun markas TNI dan Polri,

• eksploitasi kayu dan tambang emas kecil-menengah,

• pembukaan perusahaan besar di Blok Fajar Timur A dan B.

Baginya, konflik antara Mee dan Kamoro hanya menguntungkan pihak yang ingin mengambil alih tanah ulayat.

Dan ucapan itu menggema di antara warga yang ketakutan:

“Kami sedikit. Kalau kami saling bunuh, siapa yang nanti tinggal menjaga tanah ini?”

Seruan untuk Duduk di Para-para Adat

Di tengah luka itu, Selpius mengajak kedua suku untuk kembali ke akar budaya mereka: menyelesaikan masalah di para-para adat.

Ia mengusulkan 11 poin, yaitu:

1. Mee dan Kamoro duduk bersama sebagai saudara.

2. Pelaku penyerangan ditangkap dan diproses hukum.

3. Tapal batas adat dibahas dan disepakati.

4. Suku pendatang diminta menghormati hak ulayat.

5. Negara diminta menghentikan permainan yang memecah belah.

6. Pemimpin adat, gereja, dan pemerintah memediasi rekonsiliasi.

7. Pemerintah provinsi dan kabupaten menyelesaikan batas administrasi.

8. Semua pihak menahan diri dan berhenti bertarung.

9. Ganti rugi korban jiwa dan materi dibicarakan secara adat.

10. Konflik segera dihentikan karena hanya menguntungkan pihak luar.

11. Orang Papua harus bersatu menjaga tanah dan masa depan mereka.

Seruan itu bukan sekadar daftar. Itu adalah jeritan. Karena ia tahu, ketika konflik suku tidak dihentikan, yang hancur bukan hanya rumah—tetapi masa depan seluruh generasi.

“Berdamai dan Bersatu Kita Kuat”

Di akhir pernyataannya, Selpius Bobii menyampaikan satu kalimat yang terasa lebih seperti doa:

“Berdamai dan bersatu kita kuat.

Bermusuhan dan bercerai, berarti kita hancur.”

Di Mogodagi, api memang telah padam.

Tapi bara ketakutan masih terasa.

Warga masih berjaga di malam hari.

Anak-anak masih terbangun oleh suara yang mereka kira panah datang lagi.

Namun di sela ketakutan itu, harapan belum mati.

Harapan bahwa Mee dan Kamoro akan kembali memeluk satu sama lain seperti dulu.

Harapan bahwa sungai Wakia tidak lagi jadi alasan pertumpahan darah.

Harapan bahwa tanah Kapiraya kembali menjadi tempat yang aman bagi dua suku saudara yang pernah hidup tanpa batas.

Karena persaudaraan mereka terlalu tua untuk hilang oleh api,

dan terlalu berharga untuk dibiarkan hancur oleh kepentingan pihak ketiga. (*/tim)

Jumlah Pengunjung: 49

2 months ago

79

2 months ago

79